Trackmania 2 / ManiaScript, ManiaPlanet et Labyrinthes : génération automatique

Vous avez peut-être vu que j’avais écrit un générateur de labyrinthes en C, qui créait en bout de course un fichier Autohotkey (là aussi je vous laisse vous renseigner). Ce fichier Autohotkey lançait Trackmania United Forever et automatisait la pose de blocs, et au final il y avait une course dans… un labyrinthe de blocs de course. J’avais donc modifié Trackmania afin d’en faire un outil pour jouer dans des labyrinthes !

Trackmania 2 est sorti, en version bêta, avec achat pour 0.01 € de moins.

Comme c’était une offre extraordinaire, j’ai sauté sur l’occasion.

Et dans Trackmania 2, ils ont fait très fort (même si ça n’est pas encore 100 % terminé, c’est déjà très abouti) : dans leur éditeur de maps, ils ont fait un langage de programmation qui leur est propre, une sorte de fils caché entre le JavaScript et XML, avec quelques attouchements de C et de « principes objet ».

Je trouve que ça n’est pas très lisible, et encore moins maintenable, mais bon, c’est pour un jeu, alors il faut pas en demander trop, surtout quand on voit qu’on n’est pas que joueur, mais qu’on peut être acteur !

Ce pseudo-langage de programmation s’appelle «ManiaScript».

Je me suis dit : je vais refaire mon générateur de labyrinthes, mais pour «ManiaScript».

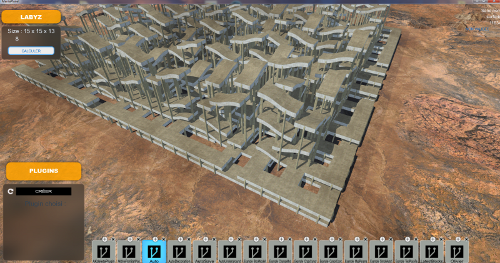

J’ai donc commencé à préparer le terrain en «ManiaScript» : j’ai préparé des routines de poses de blocs, des routines pour poser les montées, etc. J’en ai profité pour faire une petite copie d’écran que je vous livre avec plaisir (cliquez dessus pour agrandir) :

Puis j’en ai profité pour me repencher sur mon ancien générateur, et je me suis dit : je vais le reprendre, afin de lui faire générer des scripts «ManiaScript».

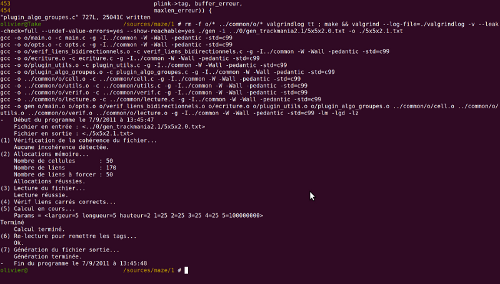

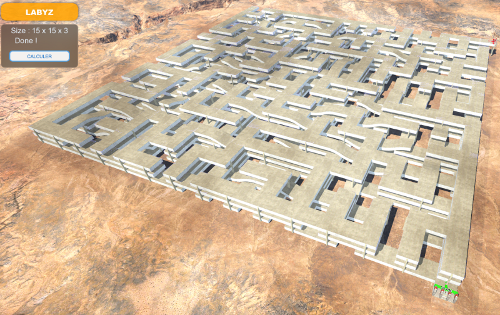

C’est ce que j’ai fait, et au bout de deux soirées passées à tout ré-analyser ce que j’avais fait (même si je mets des tonnes de commentaires, mon générateur est en C pur, donc c’est très dur (pour moi en tous les cas) de me replonger dans le bain), j’ai enfin pu recompiler et générer quelque chose. J’en ai donc fait une copie d’écran que je vous livre avec plaisir (cliquez dessus pour agrandir) :

Et puis j’ai repassé toute une soirée à réussir à lier les deux. Le plus gros problème vient du fait que je prends les repères mathématiques «classiques» c’est à dire en vertical, Y, à l’horizontal X, et en profondeur Z. Dans Trackmania, le Y et Z sont inversés. Bonjour le casse tête mais je n’étais pas à ça près. J’ai donc réussi : j’ai fait une copie d’écran que je vous livre avec un bien plus grand plaisir que les deux précédents (cliquez dessus pour agrandir) :

La pose des montées se fait avant la pose des blocs principaux. C’est assez marrant à voir, et comme je suis gentil, je vous ai même fait une copie d’écran (cliquez dessus pour agrandir) :

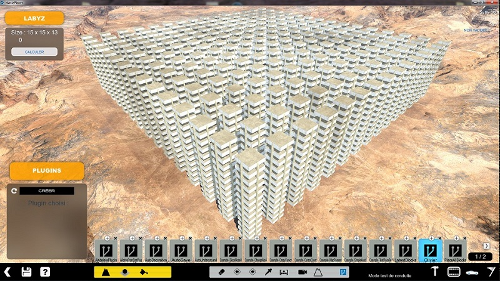

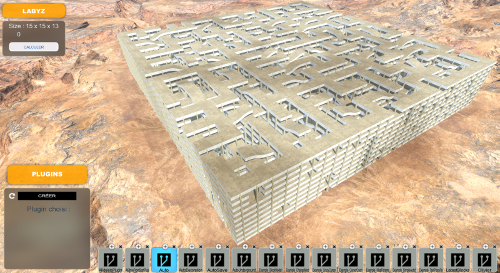

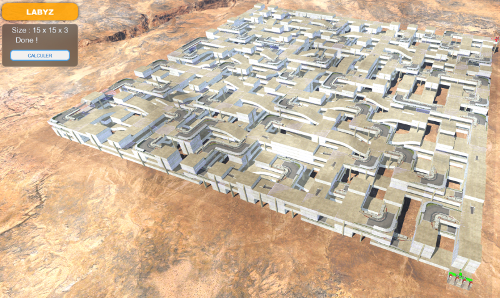

Ensuite, j’ai voulu tester les limites de ma machine, et j’ai crée le plus grand labyrinthe possible pour Trackmania 2, et à mon grand plaisir, le jeu n’a pas explosé, comme il le faisait pour Trackmania United. Mattez moi ça (cliquez dessus pour agrandir) :

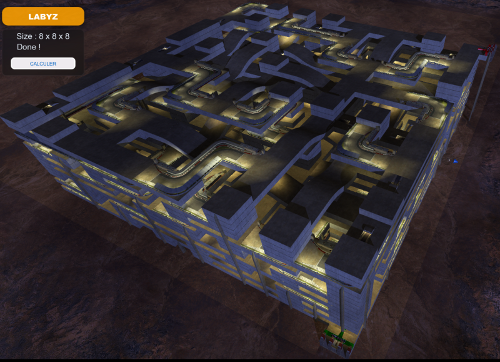

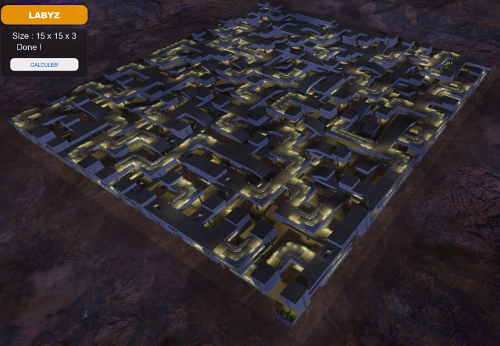

Trackmania 2 a une nouveauté extraordinaire : ils précalculent les ombres avec un réalisme époustouflant, et j’ai donc demandé de précalculer avec le maximum de précision (il y a six niveaux, et le plus détaillé prend plusieurs heures de calcul), et voilà ce que ça a donné (cliquez dessus pour agrandir) :

Ensuite, je me suis dit que les labyrinthes c’est bien joli, mais uniquement des blocs carrés, c’est pas très marrant. Donc j’ai décidé d’améliorer le tout, et j’ai trouvé un truc : après que le labyrinthe ait été posé par le script, j’ai imaginé rajouter en «ManiaScript» du code qui « décore » le labyrinthe. Par exemple, pour les tournants, j’ai mis des blocs de type « route », et j’ai ajouté un bloc « carré » pour terminer tous les cul-de-sac (cliquez dessus pour agrandir) :

Et puis je me suis aperçu que les blocs avaient la possibilité d’avoir des néons incrustés, et que les tournants étaient éclairés, j’ai essayé de voir ce que ça donnait en mode nuit, et c’est vraiment beau (cliquez dessus pour agrandir) :

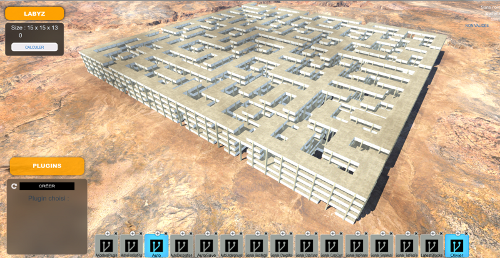

J’ai recalculé le même labyrinthe afin que vous puissiez comparer avec et sans les améliorations (cliquez dessus pour agrandir) :

Et le même labyrinthe en mode nuit (cliquez dessus pour agrandir) :

Ensuite, j’ai trouvé d’autres types de blocs dont j’ai pu me servir pour améliorer encore le rendu, et faire des tunnels. Le rendu de nuit des tunnels est encore plus joli (cliquez dessus pour agrandir) :

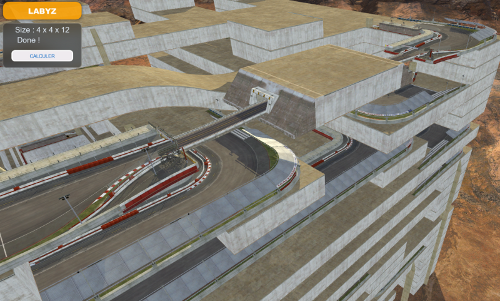

Et puis les dernières captures, qui concernent le seul circuit que j’ai entièrement validé, sur douze étages (cliquez dessus pour agrandir) :

Et comble de joie, le dernier étage a en plus le tout dernier type de tunnels que j’avais implémenté, mais il ne sort que très rarement sur les labyrinthes qui ne sont pas très larges (celui ci fait 4×4) (cliquez dessus pour agrandir) :